|

| 第8版:绿洲 |  |

|

| 版面导航 |

| · 一起吃顿饭 |

| · 民警,民警 |

|

|

| 【字号 大 中 小】 | 返回主页 |

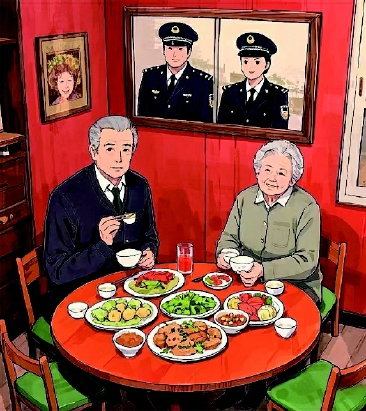

| 一起吃顿饭 |

■徐卉婷 趁天气晴好在河边走走,抬头看到高高的乌桕树上结了一个鸟巢。褐色的鸟巢与树的褐色枝干完美融为一体,就像光秃秃的枝杈间结着一颗硕大的果实,在早春的料峭风中和蓝色天空的映衬下显得孤单而倔强。里面住着鸟吗,还是已经空巢?如果有鸟的话,是一只母鸟、一对夫妻,抑或几只嗷嗷待哺的雏鸟?我边走边想着。 “报饭了!”家庭微信群里,婆婆的信息准时发上来。大多数时候,她得到的都是我和老公双双回复的“加班,不回”。特别是老公,自从去了离家40多公里外的派出所上班,回家吃晚饭的次数越发少了。作为双警家庭的家长,10多年来婆婆早已习惯,可她还是会锲而不舍地每天在群里问一遍,企图从日复一日的“不回”中“打捞”起几个“回”。 今天她就“打捞”成功了。看到两个出现概率不足十分之一的“回”后,婆婆秒答“知道了”。平平静静、没有附加任何表情包,我却知道,打下这三个字的手指一定格外欢悦,它们的主人也一定早已扬起了嘴角。我想象得到,接下来的这小半天时间,婆婆将以怎样风风火火的身影穿梭于菜场、超市、厨房,然后张罗出一桌有老公最爱和我最爱的佳肴来。当然,她也不会忘记指挥公公备上饮料。 是的,每一个回家吃晚饭的日子,对于双警家庭来说,都像过节。 下班后,我先进的家门,关门声与婆婆端出的最后一个菜落桌的声音不谋而合。老公发来信息说他刚下高速公路,有点堵,叫我们先吃。 “我们先吃吧。”我对桌上的酱爆蛤蜊、山药排骨毫无抵抗力,边盛饭边招呼公婆一起坐下。这笔账非常好算:我们先吃,就有三个人可以吃到热腾腾的饭菜;可是选择等的话,就得四个人一起吃冷菜了。 公公迟疑了一会儿后坐下来捧起了饭碗,婆婆嘴上应着:“对,你们先吃。”手里剥起了一瓣文旦。 “妈,你也吃吧。”我又劝了一句。 “我不饿,再等等。”婆婆细细撕去果瓤上的白茎,掰下一小撮塞进了嘴里。 忙活了一下午,怎么可能不饿?那么简单的“算术题”,婆婆也万无可能算不明白,可是事关孩子的“算术题”,到了母亲那里,都不是这么算的。 想陪着儿子一起吃顿饭,不让他一个人吃冷菜,是这位警察母亲最后的倔强。她不要求任何人跟她一起这么做,但是任何人也无法阻止她这么做。 不知怎的,我想起了白天乌桕树上的那颗倔强的鸟巢。曾经也一定有一只鸟妈妈,在无数个日夜里,踮起脚尖站在巢沿上,朝着远方望眼欲穿吧?尽管她的小鸟们都已经羽翼丰满,在别处有了自己的家和自己的孩子,可她终究是不放心的。突然有一天,天空中出现了几个熟悉身影——孩子们正结伴朝着她的方向飞来!她是那样的雀跃,不顾一切迎上前去,与孩子们一一拥抱。 这像极了每一位等待警察子女回家的父母。在那些我们回复“回”的日子里,婆婆总在计算着我们到家的时间,却始终忍住不问一句“到哪了”;她会让公公一遍遍下去帮忙看有没有停车位;会把菜一个个盖起来,再不行就全部热一遍;会默默抓起一些小零食给自己垫垫肚子,直到楼道里响起我们的脚步声。 那些离巢的小鸟啊,可要记得多飞回家看看。在妈妈已经有一个星期没有收到“回”的时候,在妈妈把饭菜热第二遍之前,在妈妈开始剥第二瓤文旦的时候,你们最好能及时出现。我这样想着。 果然,楼道里响起了老公那略带夸张的脚步声,“砰砰砰”——他在用自己的方式告诉婆婆:妈,我到了! |